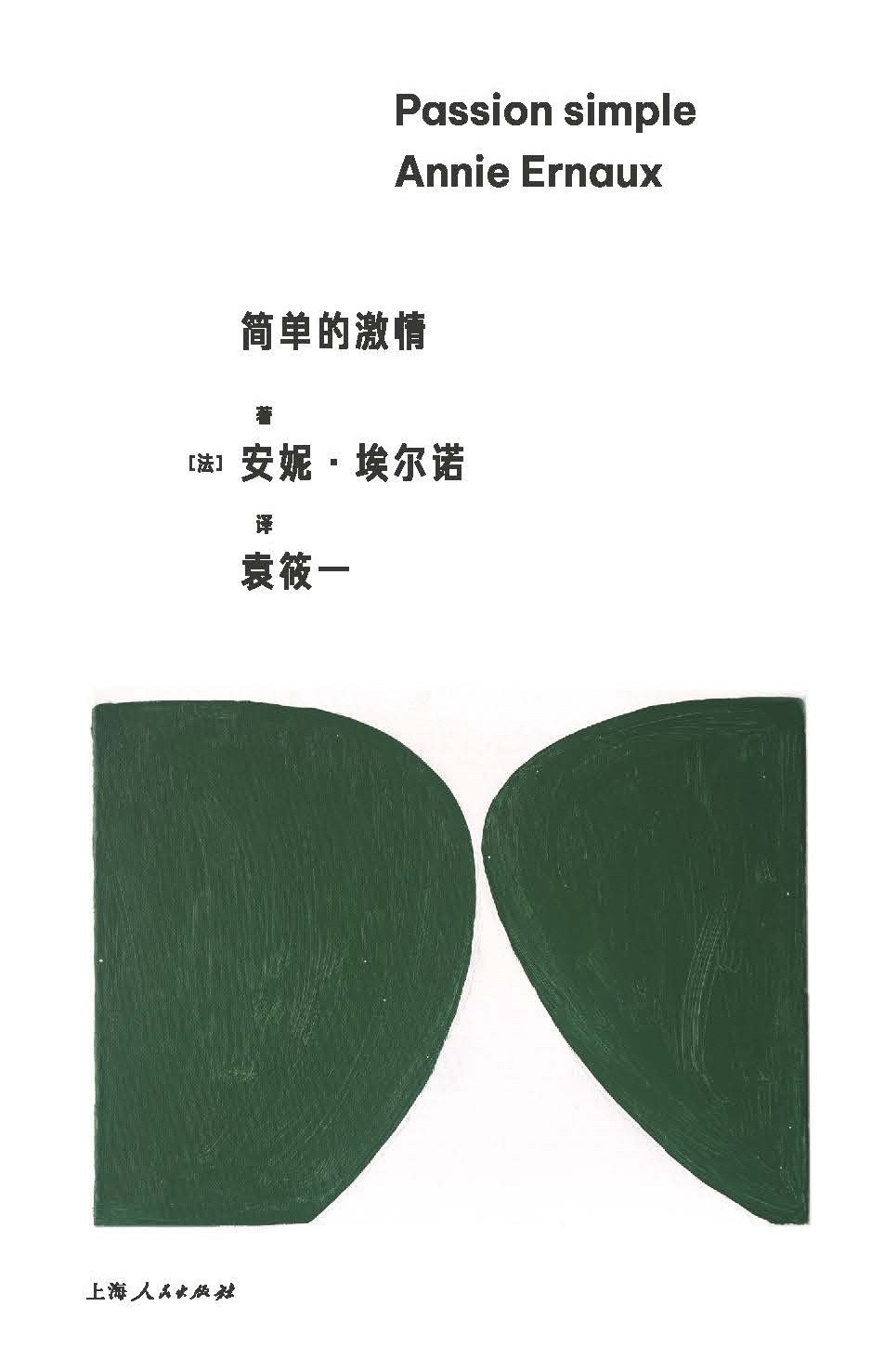

诺奖得主安妮·埃尔诺强大在哪里?

诺贝尔文学奖“掉进我的人生,就像一颗炸弹”,安妮·埃尔诺说。

很多作家都抱怨说不想要这个奖,说它严重搅扰了自己的节奏。这不算卖乖夸大,作家往往毕生寻求避开众人的目光,无奈荣誉使媒体对他/她“集火”。今年夏天的查尔斯顿文学节,和萨莉·鲁尼的一场公开对谈里,埃尔诺也这么抱怨了一下,说并不想要这个奖,得奖之后“我无法写作了,而写作始终是我的未来”。

但她下一句话有点特殊。她说,自己始终不为获奖感动,而只会因为想起那些读者的话而感动,读者们说在读她的书时想到了自己。因此,“诺贝尔奖并不是仅仅属于我的,而是属于我们所有人的;我看重这一点”。

埃尔诺根本不寻求躲起来让人找不着,即使被诺奖这颗炸弹“困扰”,她也依然享受着一以贯之的社交型人格,一年以来,她飞巴西、飞美国、飞比利时,去意大利,去土耳其,去英国,见无数人,签无数本书。她自己在巴黎郊外的塞尔吉的家中养了两只猫,大门也是常常向拜访者敞开。上一位获诺奖的法国作家帕特里克·莫迪亚诺(2015年)跟她正相反,当年面对镜头和话筒,他红着脸语不成句。他对奖讯的反应是“他们(指瑞典方面)太仁慈了”,埃尔诺却俨然“与民同乐”。

读者的认可对埃尔诺太重要了。早在20年前,21世纪初,埃尔诺和一位名叫费雷德里克-伊夫·热奈的作家有一通电邮对谈,其中一次,热奈问起媒体评价对她的影响。埃尔诺答,起初自己心态脆弱,会被媒体的一句恶评伤害很深,后来渐渐认为“被文学圈的某些媒体机构轻视或侮辱,在我看来符合逻辑”;渐渐地她也坚信,“所有读我的书的人”都站在她的一边,使她变强。

“那么多人跟我说,给我写信,告诉我我的这本书或那本书在他们的人生中占有何等重要的位置,跟我讲他们在读完我的书以后觉得自己不再是一个人……”

敞开的私事

埃尔诺的写作有种魔法,她写自己的经历、自己的感受,却能使读者如同己出一般地体认,即便读者并无此种经历。从50年前发表处女作开始,她就把她的读者拉进了一个空间,使其成为她的“秘密的分享者”(借用约瑟夫·康拉德一篇小说的篇名)。她常常写自己身为一个求爱者、渴爱者、情爱享受者的体验,她每出一本新作,就是对忠实的读者发出的无从拒绝的求爱;她分享出的那些隐秘的生命经历,如求爱、痛苦的婚姻、失恋、离婚、照顾年迈的父母并为其送终、患癌、非法堕胎……都是在强烈地寻求认同。

父母开着小店,家中没有浴室,上厕所要到院子里……她的小城成长史里充满了缺乏私密感的情境,但当她成长,着手写作,她用一本本小书将私人的种种敞开。在谈论这些私密事的口吻中,埃尔诺从无半点局促——没有类似“我要说这些事了,如有不适见谅”的表达。

一切的经历和回忆,都是待写的素材,没有浪费,铺开这些素材,就形成了一片“工地”。夏天在查尔斯顿节上,面对年轻作家鲁尼,埃尔诺说起了她的工作方法(同行在一起,不“切磋”这些还能做什么呢?):好几个稿子同时在写,哪个稿子里的“声音”超过了其他的,她就优先去写那个。好比在工地上,哪块地方忽然热闹起来,巡场的工程师就要奔向哪边去。

她举了一个例子。1999年,她在写《悠悠岁月》的时候,从收音机里传出一支安魂曲。这是她喜欢的曲子,顿时她想起了1963年自己那次堕胎。关于堕胎,她早已拟写一本小说,受到音乐的触发后,她就用了6~8个月把这本100页不到书(即《事件》,2021年由其改编的电影相当成功)写完,其间再也写不了别的。

这种触发相当具有埃尔诺特色。她似乎相信这里有天意,是天意让她奔向那个方向。素材一开始是有限的,但她奔过去了,开始向下挖掘,就会掘得很深,进而形成了自己的结构和形式(即便在一些恶评者眼里,她的形式是单调的、均一的、缺少变化)。她看重开端:“人们坚信第一次吸烟很重要,而我感觉第一次在各种事情上都很重要,从爱情到犯罪都是如此。”把开始记下来,将来就要挖干净它。

她把福楼拜的一句话记诵在心。福楼拜说:“每一部要写的作品本身都具有一种诗意,要找到这种诗意。”为此,一份写作计划的未完成和中止,就意味着失败,意味着诗意没找到。实际上,那支曲子只是给了她一个理由,让她优先去进行《事件》的写作;她并未下笔如有神,仍然要花上几个月,去完成这项任务。

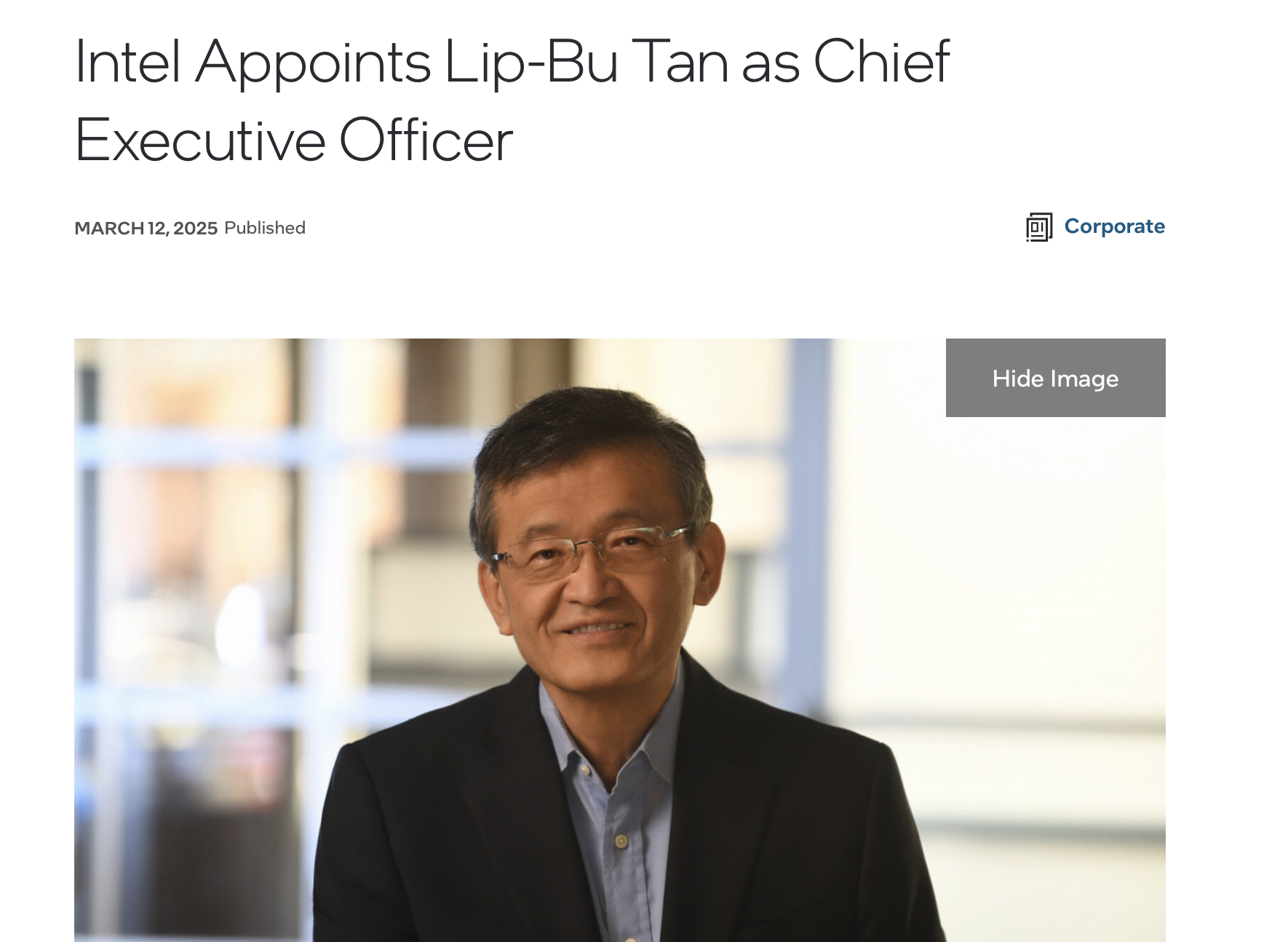

《占据》

上海人民出版社2023年7月版

虽然她的绝大多数作品都很“小”,可是掘进的深度和角度使人暗暗称奇。在新出版中译的《占据》中,她写的无非是一个人在失去情人后,对之前那段关系留下的空洞耿耿于怀。那位情人说他有新欢了,她就对那个女人产生了嫉妒。主题是很旧的,但书中的写法极为“带感”:

“崩溃的感觉侵袭而来,而我从中觉出了新东西。这一刻起,另一个女人的存在侵占了我自身的存在。只有通过她,我才能思考。

“那个女人充斥了我的头脑,我的胸膛,我的肚子,她处处伴随我,支配着我的情绪。与此同时,她这样不间断的在场也使我活得更刺激了。她激发我前所未见的内心活动。她给我以能量,注入异想天开的源泉,我原以为自己没有如此才能。她把我维持在狂热而持续的活动之中。

“我忙于被她占据。”

她把嫉妒写出“新东西”来,用笔尖不断划破心理活动的表皮,使人看到这种隐秘的想法是可以用书写来划破的。于是忍不住要看接下来的情节——不期待也不需要爆出戏剧性的情节,只要人的内心动作以这种方式展开,就已是一片新鲜的丛林。

社会学的养分

最新问世的5个埃尔诺中译本,有《占据》《简单的激情》《年轻男人》《写作是一把刀》和《羞耻》,除了《写作是一把刀》属“创作谈”,最独特的要说是《羞耻》了。其他几本所挖掘的都是作者在不同年龄段的“私密”事情,它们很大程度上是根据个人日记而写的,每本书的开头仿佛浮现着一行字:“本书阅读时间预计11分钟”,而《羞耻》略为不同。埃尔诺的敌人会对那三本嗤之以鼻,认为其“双重下流”(埃尔诺自陈这是人们对她最常见的恶评用语),却大概率会对《羞耻》感到满意,因为它的关怀倾向于“社会”。

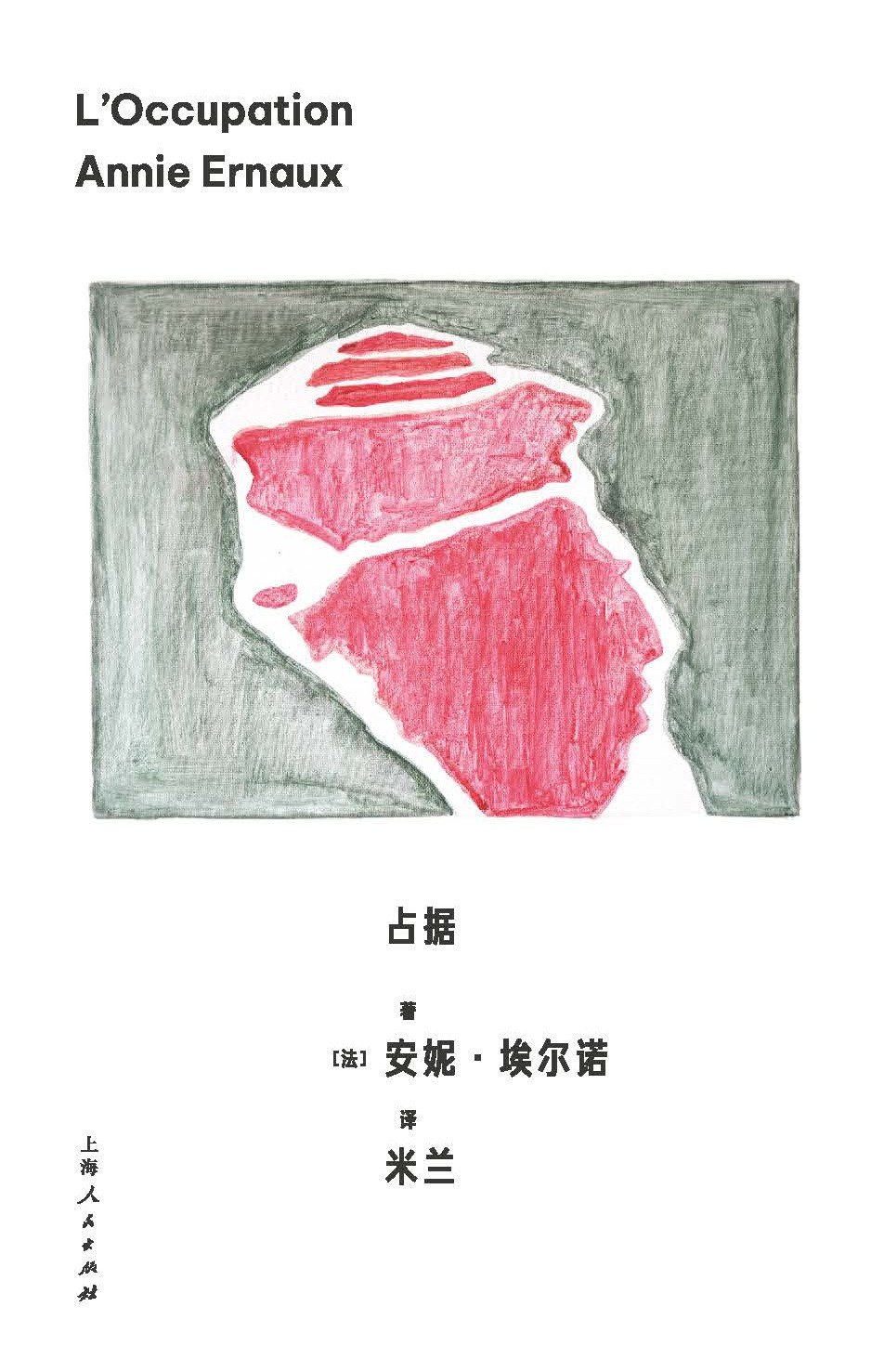

《羞耻》

上海人民出版社2023年7月版

《羞耻》初版于1997年,两年之后就是《悠悠岁月》了。书中的第一句话“六月的一个星期日,中午刚过,我父亲想要杀死我母亲”,开启的是一个与《悠悠岁月》相仿的格局,即“社会性回忆”,埃尔诺用一段段社会学意味十足的语言,让一份带着批判性的“社会实录”不断延续:

“……我和他们生活在同一个惯例的世界。这个世界也界定了一些动作:坐下,放声大笑,伸手抓东西,以及让某人干什么时说话用的词等。那时,人们养成的生活习惯是:

“不要浪费食物,要尽可能地把盘子里的东西吃干净。比如:要准备些小面包块放在盘子边以备吃完菜抹剩汤用;吃热菜泥时要从盘边吃或是吹一吹;喝汤时将盘子稍微倾斜一点以便用勺子将最后一口汤盛出来,或是用两手端起盘子将汤吸在嘴里;喝水时要先将嘴里的东西咽下去等。”

在《写作是一把刀》中,埃尔诺说她心目中最伟大的法国知识分子是布尔迪厄,一位真正关心民间疾苦的社会学家。她书中的这些词句若说出自布尔迪厄之笔,是毫不为怪的,埃尔诺从社会学写作中吸取了很多养分,而且,比起昔日那些喜欢从说明书、广告、旅游手册、使用指南等中截取词句“拼贴”成文的先锋小说家,埃尔诺更加懂得怎样使得“非文学”的文字发出文学的光泽,在不同背景、不同领悟力的读者心中产生刺痛感和刀割感。

《羞耻》用作者本人的回忆(特别是根据自己的照片展开的回忆)带动起对1952年——即“我父亲想要杀死我母亲”那一年——的社会诸事的回忆。父亲和母亲的身影一直在这本书中盘桓,他们代表了那个年代的“大人”,而“大人”又关系到规则和习俗的维护。在小说写到100页后,埃尔诺写下这样几句话:

“我曝光了成长环境中的规则和不成文的习俗。我清点了贯穿于我的那些语言,这种语言构成了我对自己和这个世界的感知。六月星期日的那次争吵在任何地方都没有位置。”

这三句话让我猛然感受到她的强势。她不仅比任何一个敏锐的评论家都更清楚自己在写什么,而且还抢在评论家之前,把他们可能写出的分析纳入书中,作为“小说”的一部分。她发表如此多短得不像样的“作品”,并对落到头上的诺贝尔文学奖欣然接受,这种底气是有来源的。

始终保持的心有不甘

诺贝尔文学奖从不会颁给没有写过长篇小说的小说家;在法国获诺奖的小说家中,安德烈·纪德(1947年得主)一生只写了一部长篇小说,即《伪币制造者》,其他都是中短篇,但这唯一一部却是扎扎实实、高度复杂的结构;相比之下,埃尔诺的长篇小说《悠悠岁月》虽然字句精美,却像一本“回忆性社论”——不少评论人都是这么说的,觉得无非是她之前的作品,例如《羞耻》的某种扩展。可是,只有读过才知道这两本书是多么的不一样。埃尔诺有许多方式,许多角度,向她度过的往日时光发起质疑、进行重构,不仅如此,她还代表每一个依然心有不甘的成人,质疑自己成长过程中一步紧似一步地约束自己的规则和习俗。

“我12岁就生活在这样一个法律和规则的世界里,因此我也不可能想象地球上还会有其他不同的世界。

“教育和惩罚那些被认为天性就坏的孩子,就成了优秀父母们的责任。从打一巴掌到体罚都被认为是天经地义的事情。这不会被认为是家长过于严厉或是虐待孩子,只要家长在外人不在时尽情地宠爱孩子并且别过于溺爱就可以了。在说完孩子犯的错误以及对他们的惩罚之后,父母最后总会留下一句话:‘我真想把他掐死!’这时家长觉得自己做得很对,他会感到很自豪,因为他一方面可以按正确的方法惩罚孩子,另一方面也将自己过激的怒火控制在一定限度之内。正是因为害怕把我掐死,我的父亲总是拒绝对我动手,甚至拒绝训斥我,他把这个任务留给了我的母亲。”

谈论埃尔诺的任何一部作品,都不可避免地要把她迄今的一生回顾一遍——这也是她强势的一个证明。在她那从社会中下层实现“向上流动”、获得中学教职的奋斗里,在她嫁给了第一个她所爱的男人,从而进入婚姻囚笼,继而又通过写作破笼而出的过程里,她始终保持着一种心有不甘。在《写作是一把刀》中,她既诚恳又不无得意地说,读者对她的信任是在她的掌握之中的,因为她掌握了将个人记忆转换成社会记忆的要诀;她没有故意戳读者的什么“痛点”,可是读者自然而然地就感受到了刺痛。

《悠悠岁月》里汇聚了更多更芜杂的社会观察。和在《羞耻》中一样,埃尔诺刻画一个懵然少女同社会上那些约束性的、一成不变的东西的相遇,还把一定的篇幅用于回忆教会制女校里森严的氛围。但并没有两句话是读来雷同的,相反,埃尔诺极为看重的“诗意”从每一个字和字与字的缝隙之间冒出来,使人应接不暇:

“人们以一种规则的动作步行或骑自行车移动,男人们膝盖张开,长裤下面用夹子夹住,妇女们的屁股包在绷紧的裙子里,在平静的街道上划出一些流动的线条。沉默是一切事物的背景,而自行车则衡量着生活的速度。”

“我们的生活几乎是无法摆脱的困境,它使人发笑。”

“我们焦急地等待着初领圣体,事先就对一切将要来临的重要事情感到荣耀:戒律、毕业证书或者升入六年级……”

“我们”永远是埃尔诺作品中最可注意的一个称谓,一旦她使用“我们”,其中就蕴含了混合个人记忆与社会记忆的机心,可是她的要求令读者无法拒绝:你们必须认同“我们”,我用“我们”的声音在呼唤你们!除了我这种叙述,没有别的可能。“我们的生活几乎是无法摆脱的困境”,这话在别人讲出来是正确的废话,在她的书中却不是。“我们”可以指任何愿意被它指涉进去的人,不管这个“我们”处在怎样的年代。

《写作是一把刀:与费雷德里克-伊夫·热奈对谈》

上海人民出版社2023年8月版

读完《写作是一把刀》后,我觉得去问埃尔诺任何问题都无甚必要。这本书问世于2002年,埃尔诺已把记者们想问的,和她可以回答的,在书中穷言尽表,同时,此书的合作者,与她对谈的另一位法国作家费雷德里克-伊夫·热奈,在书中几乎是被闲置的。读完之后,我只能记得埃尔诺的话,以至于热奈往往要在一个对谈章节的末尾,补上一段自己的话——实际上也是可有可无。

只需看对谈中的一处“交锋”,就足以了解她的掌控力。那次,热奈跟埃尔诺提起了玛格丽特·杜拉斯;他小心翼翼,解释了好几句,但埃尔诺依然彬彬有礼地指出,他不该把她贸然地捞进“女性作家”的框里,不该像那些无脑的传媒人一样,仅仅因为“女性写作”的标签,就“在我身上发现跟她(杜拉斯)相似的地方”。

“您是否在不经意间遵从了这种无意识的、一概而论的倾向?这种倾向就是大家本能地先把一个女性作家跟其他女性作家相比。”但说完这些后,埃尔诺立刻告诉热奈说,她喜欢杜拉斯的《抵挡太平洋的堤坝》。心服口服的热奈只得道歉:我对你的严格多有失察;我现在更理解你了。

埃尔诺做对了每一个环节,以至于乍看起来的她的弱点——例如题材单一,方法单一——在细读之下也化为无形。她对写作的认识不仅清晰透彻,而且一直紧密地缝织在她每一部作品的文字之中;她为评论者想好了所有的针砭角度,为读者安排好了进入她的办法。她的阅读量惊人,感觉精准,留给对谈者的工作只有频频点头。关于自己利用“回忆”的写作之道,我想说,没有哪位文论家的分析比得过她自己:

“对我而言,回忆极具物质性。回忆把那些看到的、听到的东西(往往是忽然想起来的、没有上下文的一句话起到的作用)、行为和场景十分精确地重新带回我身边……我无法在没有‘看到’和‘听到’的情况下写作,不过对我来说其实是‘再次看到’和‘再次听到’。这绝不是说要照搬那些画面和话语,不是描述,也不是引用,我得让这些画面和话语‘产生幻觉’……然后我需要‘制造’一种感受,而不是说出一种感受。”

【其他安妮·埃尔诺作品】

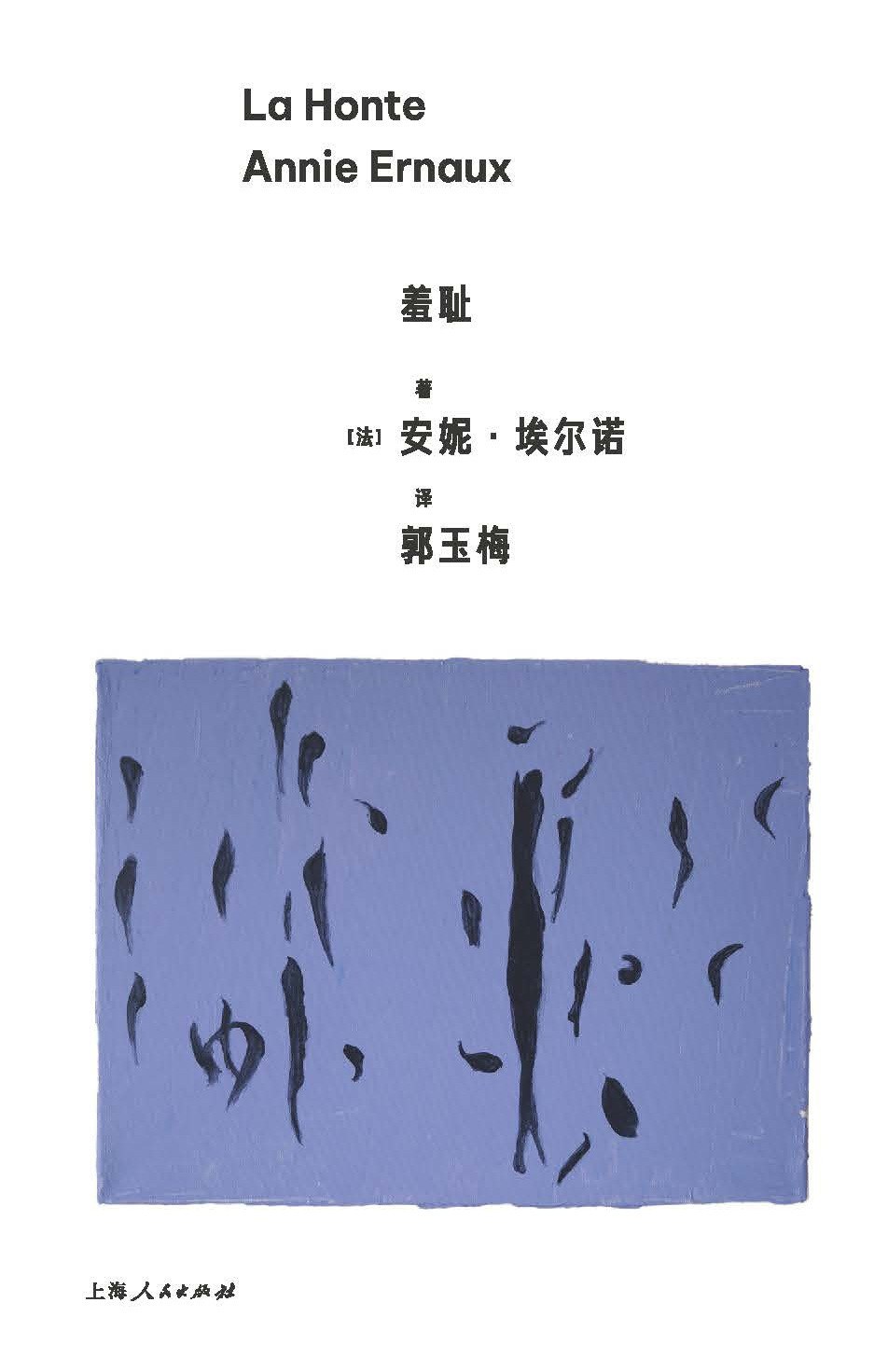

《简单的激情》

上海人民出版社2023年7月版

《年轻男人》

上海人民出版社2023年7月版

《一个女人的故事》

上海人民出版社2022年10月版

《一个男人的位置》

上海人民出版社2022年10月版

《一个女孩的记忆》

上海人民出版社2022年10月版

美股涨跌互现纳指跌0.2%,欧佩克力挺基本面原油三连阳

英伟达发布下一代人工智能超算芯片H200。*三大股指分化,道指涨0.16%;*美债收益率冲高回落,2年期美债维持在5%以上;*波音涨4%,公司收获多家航司大单。0000宠粮生意风头盖过奶粉,但市场竞争悄然提速

未来五年的发展将决定着新的“江湖排位”。“它经济”的繁荣,让宠物食品取代婴幼儿配方奶粉,成为食品企业的新业绩增长点。第一财经记者了解到,多家食品企业财报显示,婴配粉业务仍未脱困,但宠物食品业务却逆势增长。在业内看来,疫情加速了宠物食品市场扩容和健康化、功能化升级,也倒逼行业从集体增长转向“一决高下”。“毛娃”生意火了锤子财富2023-04-18 15:40:200000中疾控:8月中国内地新增报告501例猴痘确诊病例

广东95例、浙江77例、北京54例、四川54例、上海32例、江苏29例、广西21例、天津13例、湖南13例、河南13例。绝大多数病例临床表现典型,主要为发热、疱疹、淋巴结肿大等症状。0000今年在处置相关风险隐患方面将采取哪些措施?金融监管总局回应

整体上是多措并举,稳妥有序化解和处置存量风险,严控增量风险,其中有相当部分这种银行的风险已经大幅收敛,而且实现了可持续经营,改革化险成效正在显现。0000