深度 | 偷走2个孩子14年判5年,四问拐骗罪量刑是否合理

寻子14年,等待16年零四天,在得到拐骗犯仅获刑5年的宣判后,孙海洋决定通过律师提出抗诉申请。

据报道孙海洋出法院后痛哭,表示难以接受,“偷走2个孩子14年只判5年!”

孙海洋是2014年播出的打拐题材电影《亲爱的》中韩德忠人物原型,其子孙卓在2007年10月9日晚走失,在2021年警方破获拐卖儿童的一组案件中被寻回。在当时的公安行动中,被找到的另一个受害者是符建涛。对孙、符实施诱拐的系同一人,即吴某龙。

据警方查证,2007年10月9日、12月28日,吴某龙在深圳市南山区先后拐走被害人孙、符二人,并将其带至吴某光的住处藏匿。随后,吴某龙将被害人分别交由同乡或亲属抚养。

10月13日,深圳市南山区人民法院对被告人吴某龙拐骗儿童、吴某光包庇一案作出一审公开宣判,以拐骗儿童罪判处吴某龙有期徒刑五年,以包庇罪判处吴某光有期徒刑二年。同时判令吴某龙赔偿孙某飞、彭某英损失42万元,赔偿符某、彭某某损失42万元。

“5年”只相当于孙海洋寻子1/3左右的时光,却已是我国刑法对于拐骗罪的顶格判罚。“拐骗”和“拐卖”一字之差,司法量刑则有天壤之别——拐骗罪最高判以5年有期徒刑,收养者不构成刑事罪;拐卖罪最低判以超过5年有期徒刑,情节特别严重的,处死刑,并处没收财产,收买者会同时受到刑法量刑。

“拐骗、拐卖儿童给家庭造成的伤害是一样的,应该同一量刑。我们会一直这样呼喊,直到刑法修改。”孙海洋在接受媒体采访时曾如是说。一审判决之后,孙海洋的代理律师及符建涛母亲彭冬均公开表示,将提起抗诉申请。

近日,在孙卓被拐案宣判后,除了受害家庭,“判轻了”的观点也在社交媒体上获得广泛认同。那么,民间“罪罚对等”的朴素观念,为何在我国现行法律框架中尚未实现?本起案件中,收养家庭为何没有受到处罚?“42万元”的赔偿金额为何还不到原告主张的1/10?对于这些公众关切的议题,第一财经与多名刑法律师展开对话。多名受访律师认为,应提高拐骗儿童的量刑标准,将儿童被拐骗期限长短、拐骗儿童数量纳入量刑考量依据;在保护儿童人身权益的同时,也需要考虑到监护人对被拐卖者的监护权。

一问:“5年有期徒刑”的拐骗罪量刑上限是否合理?

所谓拐骗儿童罪,是指拐骗不满14周岁的未成年人脱离其家庭或者监护人的行为。拐卖儿童罪,则是指以出卖为目的,拐骗、绑架、收买、贩卖、接送、中转儿童的行为。

北京市京师律师事务所律师、刑事专业委员会秘书长王殿学对记者介绍说,区分拐骗儿童罪和拐卖儿童罪的关键就在于行为人实施犯罪的主观目的。拐骗儿童罪的行为人不以出卖儿童(包括婴儿、幼儿)为目的,其目的通常是自己或者送他人收养,也有少数收养者是为了自己使唤、奴役拐骗来的儿童。拐卖儿童罪则必须以出卖为目的,无此目的就不构成该罪。

根据《刑法》第262条的规定,拐骗不满十四周岁的未成年人,脱离家庭或者监护人的,处五年以下有期徒刑或者拘役。也即,拐骗儿童罪的最高法定刑为5年有期徒刑。

反观《刑法》第240条规定的拐卖妇女、儿童罪,其法定刑在5年以上有期徒刑乃至死刑,针对不同的情形,存在三挡刑期。

多名受访律师认为,“拐卖”和“拐骗”在量刑上“一字天堑”的差距,确与情理相违,也难以起到震慑作用,此次司法实践或为法律修正提供契机。

清华大学刑法学博士、北京大成律师事务所律师丁慧敏对记者表示,本案中,因为受害儿童被拐时间发生较久远,其究竟是被抚养还是被卖了,在证据链上反而应该更清晰,长时间的抚养行为,证据上看,往往更容易认定是以自己抚养为目的,因为在长达十几年的时间中,被拐对象随时还是能够卖出的。“从司法层面来看,在拐骗儿童罪法定最高刑只有五年的情况下,这样的量刑并没有问题。”丁慧敏说。

在她看来,本案中,孙海洋夫妻丧失监护权时间长达14年,但被告人吴某龙仅被判处5年有期徒刑,这不是司法机关能够解决的问题。如果与公众的朴素正义相背离,这是一个刑事立法需要解决的问题。

丁慧敏分析称,之所以拐骗儿童罪和拐卖儿童罪最高法定刑不相同,是由于立法往往针对一般情况,以抚养为目的和以出卖为目的的诱拐儿童行为,在一般预防必要性上并不相同,也就是说,以自己抚养为目的拐骗和以出卖为目的拐卖的发案率不同,两种类型的行为下儿童面临的境遇往往也不尽相同,显然后者更需要立法上的严刑峻法。

但拐卖/骗罪的法益(法律保护的利益)是被拐卖者的自由还是监护人对被拐卖者的监护权,在国内外刑法理论上存在争议。站在不同的角度,对我国司法实践中量刑标准的合理性也有分歧。

站在被拐卖/骗儿童的角度,目前如果当事人受到严重的故意伤害、强奸等伤害,法院会通过数罪并罚,对违法者加大惩戒力度,乃至判处死刑;但站在父母的角度,即便被拐儿童没有被当作商品去交易(即拐卖),也没有受到苛待和虐待,家庭在失去孩子情景中受到的伤害也同等深重。

丁慧敏说,从拐骗儿童罪规定在“保护公民个人人身权利”这一类罪下的法益来看,目前拐卖罪和拐骗罪保护的是未成年人的人身自由与身体安全,而非监护权。如果在立法层面要解决法定最高刑问题,在未成年人保护之外,父母的监护权是否也应当受到认可和刑法保护、进而提高法定最高刑,值得探讨。

二问:儿童数、儿童被拐骗期限能否加入量刑范畴?

在“提高拐骗罪量刑标准”的共识下,受访律师有两种观点,一种是将拐卖罪和拐骗罪“两罪并一罪”,另一种观点则是对拐骗儿童行为中,情节严重和情节特别严重的情况,加重刑罚。针对拐骗后又有强奸、故意伤害、过失致人重伤、死亡等行为的,应当数罪并罚。

法学博士、北京市京师律师事务所合伙人艾行利告诉记者,拐卖人口在各国均是重罪,绝大多数国家都规定了较重的刑罚。目前,我国对拐骗行为单独设罪,从现行法条来看,是希望拐骗和拐卖在量刑上有衔接,即前者有期徒刑不超过5年,后者不低于5年。但对于被拐儿童的家属,无论拐骗还是拐卖,结果都是失去了孩子。基于此,拐骗儿童罪、拐卖儿童罪在量刑上可以两罪并为一罪,并设置不同梯度的刑期,或者对拐骗儿童情节特别严重的加重处罚。

从比较法视野看,国浩律师(上海)事务所合伙人、律师刘艳燕对记者介绍说,国际上,类似行为均被称为“child abduction”(诱拐儿童)。域外对诱拐儿童均存在根据目的不同配置不同法定刑的情况。其中,日本和德国刑法与我国类似,均明确区分诱拐儿童是否以营利(牟利)为目的。

“但是,我国对拐卖与拐骗行为的法定刑配置,无论从法定刑档次设置还是最高法定刑比较上,都与前述国家差距更大。当然,我国的刑法立法更多的还是要着眼于我国的国情与实际情况,但结合域外立法经验,建议适当提升拐骗犯罪的法定刑为宜。”刘艳燕说。

日本刑法中,诱拐儿童行为被规定在第33章“略取与诱拐罪”中,刑法典第224条规定了略取(以强制手段)、诱拐(以欺骗或引诱手段)未成年人罪,处3个月以上、7年以下的惩役。第225条规定了以营利目的等的略取和诱拐罪,以猥亵、营利或结婚为目的,略取或者诱拐他人的,处以一年以上十年以下的惩役。

德国刑法中,诱拐未成年人的犯罪,被规定在德国刑法第235条,不具有牟利目的的情况下,将未成年人与家长、监护人分离,处以五年以下自由刑;而如果有牟利目的,处一年以上十年以下自由刑。

北京和之盾律师事务所主任、高级合伙人邢龙援引一项国际公约做法对记者表示,《国际诱拐儿童民事方面的公约》在“保证在任何缔约国中遭非法带走或扣留的儿童迅速返回”和“缔约国应为此采取最迅速的程序”的条款中,都强调使儿童在最短的时间内回到惯常居住地国。由此可以看出,公约认为扣留儿童的期限长短是造成儿童不法伤害的一个重要影响因素,确保迅速交还儿童即可免除其受到非法转移或滞留的伤害,符合儿童的最佳利益。

在孙卓被拐案中,被告人吴某龙至少已查证拐骗儿童两人,拐骗儿童期限逾十年。

邢龙认为,从我国目前司法实践来看,部分案件的判决结果存在拐骗期限长、而量刑轻的情形,该做法不符合罪刑相适应原则。因此,将儿童被拐骗期限长短纳入量刑应当考虑的情节,能够更好地保护儿童的合法权益。

艾行利持相近观点。他表示,目前我国司法解释没有明确将拐骗儿童的数量作为定罪依据,但不同的拐骗儿童数量反映了拐骗行为的社会危害性,司法实务中应该作为量刑考虑。拐骗儿童的目的、期限长短,也是反映拐骗行为人主观恶性、社会危害性的一个方面,也应该纳入量刑考虑。

三问:收养被拐骗儿童为何不追责?

尽管业界长期呼吁的“买卖同罪”尚未实现,但我国刑法已经设立了收买被拐卖儿童罪。在《中华人民共和国刑法修正案(九)》出台之后,对被买儿童没有虐待行为,不阻碍对其进行解救的,由“可以不追究刑事责任”改为“可以从轻处罚”,这进一步体现了立法者对于收买被拐卖儿童行为的严格入刑的态度。

不过,“收买被拐卖儿童罪”难以突破刑法追诉期限制。根据刑法,法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的,经过十年,不再追诉;法定最高刑为无期徒刑、死刑的,经过二十年,不再追诉;如果二十年以后认为必须追诉的,须报请最高人民检察院核准。

此外,在孙卓被拐案中,其养父母并未被追究刑事责任,这从本质上是因为在法院判定此案为“拐骗罪”后,案件中并不存在“买卖关系”,更毋宁说对“收买”行为进行追责。

艾行利说,拐骗儿童罪一般情况下,犯罪人是自己收养、使唤,这种情况下,收养人就是拐骗人,统一定拐骗儿童罪。如果拐骗的行为人把孩子送给别人收养,则看收养人与拐骗人是否有共谋,如果是共谋拐骗的,那就是拐骗儿童罪的共犯。如果没有共谋,则无法定罪。刑法上有收买被拐卖的妇女儿童罪,主要针对的是拐卖儿童,按照罪刑法定原则,单纯收养被拐骗的儿童无法定罪。

共谋拐骗的判定并非易事。刘艳燕介绍说,成立共同犯罪必须具有共同的犯罪故意和犯罪行为。认定共同犯罪故意,需要共同犯罪者之间要对拐骗行为有通谋或者说意思联络。实践中,确实存在收养者在不知情的情况下,误以为孩子是拐骗者子女或者他人弃养子女的情况。如果不加区分地对收养方一律定共犯,也是不妥的。

“本案中,没有对收养方定拐骗儿童罪的共犯,主要还是因为缺乏证据。刑事诉讼中的证据认定标准较高,要求定罪量刑的事实都有证据证明,经法定程序查证属实且已排除合理怀疑。”刘艳燕说。

据中央广电总台中国之声报道,一审判决当晚,孙海洋表示,将通过律师提出抗诉申请,并提出刑事附带民事诉讼的上诉,请求进一步调查被告人与“养家”是否有交易行为。

四问:判罚赔偿为何不支持精神损失赔偿?

根据一审判决,法院裁定被告人吴某龙赔偿孙某飞、彭某英损失42万元,这与孙海洋主张的赔偿580万元相差甚远。

这个令当事人难以接受的赔偿额,在多名受访律师看来,受多方因素影响。

“司法实践中,大量诱拐儿童的案件,因受害人未提起附带民事诉讼,没有产生民事赔偿的问题,被告人只承担刑事责任,没有承担民事赔偿责任。”邢龙说。

在举证方面,一审判决提到,孙海洋寻子的大部分票据遗失,法院是综合考虑深圳市的经济发展水平,结合原告举证情况,酌情确定了物质损失各42万元。

刘艳燕进一步认为,本案的赔偿金额看起来比较有限,也可能与孙海洋一家的实际损失相去甚远。除了举证难外,另一关键原因是损失无法囊括精神损害赔偿。

孙海洋曾说,“我一个做包子的,没招他没惹他,他就把我的孩子偷走了,造成我这么大的经济损失,这么大的精神伤害,差一点让我家破人亡。”

根据刑诉法解释第175条的规定,刑事附带民事诉讼原则上仅处理被害人因人身权利受到犯罪侵犯或者财物被犯罪分子毁坏而遭受的“物质损失”。本案中就是找寻孩子产生的交通费、住宿费、资料打印费、通讯费等。第175条第2款也明确,因受到犯罪侵犯,提起附带民事诉讼或者单独提起民事诉讼要求赔偿精神损失的,人民法院一般不予受理。正因此项规定,南山区人民法院才未能在一审判决中支持被害人提出的精神损害赔偿。

但从司法实践上,我国法律对于刑事附带民事诉讼案件中的精神损害赔偿问题,已经历了从完全不支持到允许例外的改变。2021年,上海市宝山区人民法院判决的牛某某强奸未成年人案,就是首例附带民事诉讼支持精神损害赔偿的案件。

“此后,实践中普遍认为,在未成年人受性侵刑事案件中,可以支持被害人提出的精神损害赔偿。但在拐卖或拐骗案件中,司法实践还是普遍持不支持的态度。”刘艳燕说。

刘艳燕认为,两拐案件中,除了寻子产生的经济损失,受害家庭精神上的伤害和打击几乎是毁灭性的,长久且深远,这点已经成为共识。支持该类案件的精神损害赔偿,符合法律对精神损害赔偿的立法根本,同时也有司法解释和刑诉法解释做支撑,司法实践对于此规定的适用,完全可以再大胆一些。

荷兰政府颁布半导体设备出口管制的新条例,ASML刚刚回应

荷兰政府新颁布的出口管制条例将于2023年9月1日生效。6月30日荷兰政府颁布了有关半导体设备出口管制的新条例。根据新出口管制条例规定,荷兰光刻机巨头阿斯麦(ASML)需要向荷兰政府申请出口许可证才能发运最先进的浸润式DUV系统(即TWINSCANNXT:2000i及后续推出的浸润式光刻系统)。荷兰政府将决定是否授予或拒发出口许可证,并将向ASML提供许可证所附条件的细节。锤子财富2023-06-30 20:47:340000美国5月PCE同比涨幅放缓至3.8%,7月会重启加息吗?丨环球读数

赞迪对第一财经表示,随着租金趋于平稳,住房通胀势必大幅放缓,带动整体通胀下行。美国最新通胀报告显示,消费支出接近停滞,通胀压力有所缓解。当地时间30日,美国商务部经济分析局(BEA)公布,美国5月个人消费支出(PCE)价格指数同比上涨3.8%,低于前值4.3%;环比来看,5月PCE仅上涨0.1个百分点,较前值0.4%明显放缓。锤子财富2023-07-01 12:54:580001积极财政政策加力无悬念,防范地方债风险或有新动作

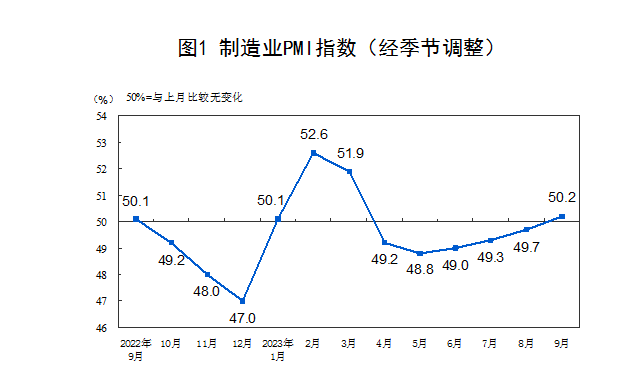

财政加力稳增长下,除了专项债发行提速、加快财政支出等常规操作外,是否动用政策性开发性金融工具、专项债限额、特别国债等引发市场讨论。当前经济恢复基础仍不牢固,国务院研究推出新政稳增长,而担当稳增长重任的财政政策将加码已毫无悬念。尽管下一步积极财政政策如何加力仍有待观察,但并非无迹可寻。00009月制造业PMI重回扩张区间,经济景气水平有所回升

专家分析认为,9月份PMI指数继续回升,已高于荣枯线,表明经济回升力量进一步增强,回升态势更为明显。同时也要看到,反映需求不足的企业占比超过58%,需求收缩问题仍然比较突出。随着政策效应不断累积,经济运行中积极因素不断增多,9月份制造业PMI连续4个月回升,在连续5个月运行在50%以下后重回扩张区间。锤子财富2023-09-30 11:13:540000黄仁勋“真人秀” 英伟达发布超大规模生成式AI加速平台

黄仁勋正在带领英伟达从一家芯片公司转向提供AI计算系统的公司,他称人工智能的iPhone时代已经来临。英伟达创始人CEO黄仁勋5月29日在中国台北的COMPUTEX大会上发布了面向所有行业的生成式AI平台。“我们正在重新发明计算机,加速计算和人工智能标志着计算正在被重新定义。”黄仁勋表示。黄仁勋正在带领英伟达从一家芯片公司转向提供AI计算系统的公司,他此前称人工智能的iPhone时代已经来临。锤子财富2023-05-29 17:03:350000