科技的政治经济学

伦·阿西莫格鲁和西蒙·约翰逊的新书《权力与进步》与其他一些宏大叙事一样,探讨了当今世界经济的一个关键问题:美国和英国是如何陷入当前这种乱局的?

《权力与进步》一书的与众不同之处在于两位作者本身的职业。两人都是麻省理工学院的经济学家——阿西莫格鲁是经济系的,约翰逊是斯隆管理学院的。前者是他这一代经济学家中的佼佼者之一,既在广度、多样性和质量方面对经济理论和实证分析做出了非同一般的贡献,还对科技在消灭现有岗位和创造新就业岗位时产生的不同影响做了重要工作。后者作为国际货币基金组织前首席经济学家,因分析美国经济金融化如何为2008年全球金融危机埋下伏笔而闻名于世。

如今他们从新古典经济学的堡垒中走出来,试图证明我们所经历的经济结果从来不完全是市场将资源有效配置到最佳用途的产物。相反,他们认为如何分配科技进步的成本和收益是一个社会选择的问题。因此,他们的书名还有第二层含义:解决这一问题的能力是衡量经济学能取得进步的一个令人鼓舞的标准。

驱策而又束缚人的愿景

已故历史学家梅尔文·克兰兹伯格的“科技第一定律”指出:“技术既不是好的,也不是坏的,同时也不是中立的”,这句话也完全可以作为《权力与进步》一书的题记。它巧妙地抽象出两位作者所关注的“自动化技术和新任务的创造,与利润分享的制度基础之间的制衡”。也正是这一框架构建了阿西莫格鲁和约翰逊对中世纪至今的经济和政治历史的探索。

推动经济增长的一系列技术既将劳动力从现有工作任务中“置换”出来,又将他们“重新安置”到新的任务中。只要新技术提高了生产率,就会增加可供分配的盈余。但盈余的分享方式取决于市场和政治进程中的权力对比,而这一对比经常可能会减轻甚至逆转市场结果。

《权力与进步》赋予了企业家们一个特殊且具备塑造作用的“愿景”,这些人引领了一波又一波的技术创新并组成了“愿景寡头”。当今的“愿景寡头”是“一个由科技领军人物组成的小圈子,他们有着相似的背景、相似的世界观、相似的激情,也不幸地有着相似的盲点......愿景寡头之所以如此具有说服力是因为它取得了辉煌的商业成功”。

这种深刻的相关性关切解释了书中一处看似毫不相关的偏离性内容。阿西莫格鲁和约翰逊以费迪南德·德莱塞普的经历作为“警世故事”——这位法国企业家推动了苏伊士运河的修建,但随后在尝试修建巴拿马运河的过程中遭遇了灾难性的失败。德莱塞普在苏伊士运河上取得的成功使他陷入了一个与巴拿马迥然不同的地理、地质和环境条件完全不适配的计划中。最终他被自己的愿景所困,而德莱塞普版的巴拿马运河也永远无法完工。

两位作者本可通过更明确地将德莱塞普的愚蠢行为与连续几个技术时代的其他此类事例联系起来,从而进一步丰富他们对这一愚行的论述。亨利·福特这位大规模生产的英雄先驱人物就是一个鲜明的例子。福特在书中主要作为一位为留住工人而不得不改善福利的老板形象出现。然而两位作者忽略了一点,那就是作为获得额外工资的条件之一,福特公司的社会学部门对工人进行了全面、严格的监督,对他们的个人行为到家庭生活都进行了跟踪。可见早在数字时代来临的几代人之前,“监控资本主义”就已经在底特律开始运作了。

而与德莱塞普的失败更直接相关的是,福特自身的愿景先是推动了他的企业,然后又使其陷入困境。福特一心专注于生产最便宜的汽车,他的T型车在半代人的时间里占据了主导地位。但是福特是通过对标准化的极端关注——“任何客户都可以把汽车涂成他想要的颜色,只要那颜色是黑色就行”,以及生产流程的专业化来实现低价的。当通用汽车公司展示了产品差异化在大幅扩张的汽车市场上所取得的竞争成功时,福特被迫放弃了他的愿景。1926年通用汽车公司的雪佛兰品牌车在美国的销量超过了T型车,这意味着市场营销大师战胜了生产技术大师。

技术上的成功如何使市场领导者陷入困境的一个更新的事例是20世纪最后10年的IBM公司。IBM在全球计算机行业的主导地位归功于集中式数据处理的开发和应用。随着System/360大型电脑的问世,IBM完成了一次英勇的企业转型。两位作者认可那些特立独行的技术专家们曾经挑战过IBM的愿景并力图建立一种使用去中心化计算的替代性模式(这种模式最初是通过个人电脑实现的)。然而他们忽略了IBM后来衰落的更深层次原因。

随着苹果和其他公司展示了低成本、单一用户机器的吸引力,IBM放弃了其紧密集成的专有技术传统。它成立了一个独立的个人电脑部门,并授权将两个关键部件外包:中央处理器外包给英特尔,操作系统外包给微软,这催生了后来削弱IBM自身主导地位的“Wintel”双头垄断。

两位作者担心当今大型科技企业家的愿景会主导新技术的应用方式。他们担心这些企业利用机器学习创建的基于微标签广告商业模式会演变为新兴生成式人工智能的更具社会破坏性的应用。他们还强调自动化有可能消灭一些任务和岗位,进一步转向不利于劳动者权力平衡并加剧收入和财富的不平等。

过去对科技的重新引导

在讨论第一次工业革命对英国工人造成的恶果时,阿西莫格鲁和约翰逊总结了书中的积极信息:“技术对劳动人民的负面偏好始终是一种选择,而不是‘进步’的不可避免副作用,而要扭转这种偏好就需要做出不同的选择。”

在描述二次世界大战后的包容性繁荣时代时,他们阐述了工会所发挥的建设性作用,而工会正是被1935年出台的美国《全国劳工关系法》赋予了权力。底特律的汽车工人联合会和西海岸地区的国际码头与仓库工会都协助塑造了自动化设备的应用方式和利益分享方式。因此大萧条导致的政治权力对比变化也引发了劳动力市场权力对比的变化。

“工会密度”——至少有一名工会成员的家庭占全体家庭的百分比——与收入不平等之间的负相关性表明了这一政策的宏观经济意义。两位作者敏锐地意识到了这一历史规律,并将“工人组织”的广泛发展视为构建抗衡力和重新引导技术的必要第一步。

在提出行动建议之前,两位作者对机器学习和大型语言模型(生成式人工智能)技术如何重塑工作世界进行了翔实而细致的解读。他们详细探讨了人工智能的方法、应用和局限性,尤其是由海量训练数据生成的统计模型“过拟合(overfitting)”的危险。他们强调了当人工智能被应用于社会环境时这种危险是如何变得突出的,因为在这种环境下人类对人工智能输出的反应会反射性地改变人工智能所赖以训练的数据。

两位作者对工人和任务的数字化管理的批评建立在大量且快速增长的文献基础之上。他们还通过重温三位技术先驱诺伯特·维纳、约瑟夫·C·R·利克莱德和道格拉斯·恩格尔巴特的工作来做出了创造性的贡献。

维纳创设了“控制论”一词来描述人机互动,他的研究重点是如何与计算机进行生产性协作。利克莱德在上世纪60年代初于美国国防部高等研究计划局发挥了主导作用,为交互式个人电脑和互联网本身的诞生奠定了基础。而恩格尔巴特于1968年发表了人称“所有演示之母”的演讲,展示了计算机在未来50年的发展前景。

在“机器的实用性”这一标题下,两位作者呼吁上述三位确定一条替代性的“未曾走过之路”,首要任务是开发各类利用计算机去增强而非取代人类的方法。第一个也是最直接的机会就是扩大那些高效计算机应用的使用范围,提高工人在现有任务上的生产率。第二,数字技术在将旧任务自动化的同时也创造了大量新任务。第三,如果人工智能能在经过精心选择的数据基础上进行适当训练,那么它向人类决策者提供相关信息的效率就会远远高于惯常的谷歌搜索(尤其是在后者日益受到广告玷污的情况下)。

最后,新的数字工具正在创造新的平台和市场,这在那些传统体制并未阻碍创新的发展中国家表现得最为显著。例如印度南部喀拉拉邦通过移动电话建立的统一鱼市场,还有肯尼亚的移动货币和汇款系统M-Pesa都取得了巨大成功。

然而正如两位作者所承认,与旨在通过人工智能实现“人类平等”的大量资金和人力投入相比,这些成功都是微不足道的。人工智能非但没有给工人赋权,反而有可能成为“所有不恰当技术之母”,因为企业将重点压倒性地置于自动化而非增加人手上。因此问题在于该如何应对这一点。

当今对科技的重新引导

阿西莫格鲁和约翰逊提出了一系列不同的、互为补充的途径来限制和塑造新技术的影响。他们首先提出需要建立适应当今劳动力市场的工人组织,因为当今的劳动力市场远比二十世纪中叶行业工会蓬勃发展的市场更加分散化。

人们希望沃尔玛对工作实施算法管理的技术也能被工人们用来构建一种新的团结。两位作者指出工会运动在亚马逊和星巴克的一些分店取得了(尽管规模有限的)成功。虽然他们的书写于国际卡车司机工会与UPS物流公司谈判新合同之前,而新合同可能会对缺乏组织的联邦快递司机产生巨大的溢出效应,这本书也提供了充分的证据证明各个看似孤立的事件往往具有系统重要性。

当然他们也认识到识别一项技术应用的实际分配效应是极具挑战性的,而制定干预措施以推动技术部署向机器有用的应用方向发展更是如此。毕竟在该领域采取干预措施的意外后果很难事先知晓。不过两位作者指出劳动在附加值中所占份额的可观测变化可以在企业、行业和国家层面进行可靠测量,因此为技术的影响提供了一个晴雨表。

为此他们建议对技术的使用方式进行多个试验并对最有前途的应用给予奖励。但考虑到政策必定要在一片充满不确定的气氛中制定,他们反对对特定用途提前征税。在这方面他们与美国总统拜登引导美国经济转向绿色技术的战略不谋而合。

两位作者的建议中有一个领域尤其清晰明了,那就是反垄断监管。他们将通过各种辅助性倡议来补充反垄断执法,包括废除美国《通信规范法》第230条,这法条规定大型科技企业无需为用户在其平台上发布的内容承担任何责任,以及对数字广告征收新税。

同样,他们呼吁改革以重新平衡美国联邦税率的影响范围,因为该税制在很大程度上偏向于资本回报而非劳动报酬。在考虑到各类社会保障相关税项之后,他们指出企业在雇用劳动力方面每多花费10万美元,雇主和雇员就得共同承担25%的税款,而对完成同样任务的新设备征收的税率不到5%。

为了改变劳动力市场干预的制衡状况,他们倾向于为企业内外的工人培训提供补贴。但他们坚决反对全民基本收入的呼吁,认为这是对某些技术空想家使用自动化彻底消灭人类工作的迷梦的严重错误让步。

对新思维的需求

最后,另外两个独立的建议可以有效结合在一起。首先,两位作者呼吁政府在支持创新技术方面发挥积极作用。他们的意思并不是“挑选赢家”,而是想到了美国军方作为从青霉素到微电子等科学进步成果的首位合作客户所发挥的作用。其次,鉴于学术界“在培养和行使……社会权力方面的核心作用”,他们特地呼吁要关注那些有可能扭曲学术激励机制的企业资助形式。

最近的两个积极信号表明两位作者的观点应该会受到欢迎。首先,拜登政府在过去两年中通过的主要立法——《两党基础设施法》《芯片和科学法》以及《通货膨胀削减法》表明美国已经开始接受政府在前沿技术的开发和应用中扮演更为积极的角色。

其次,知识创新一直与创新立法相伴相随,而学术经济学的重建有助于重新定义和拓宽决策选项。比如诺贝尔经济学奖获得者迈克尔·克雷默就在芝加哥大学的贝克尔-弗里德曼研究所这个最令人意想不到的地方——要知道该大学曾是市场原教旨主义的大本营——建立了一个设有“市场塑造加速器”的发展创新实验室。这一举措是建立在克雷默成功设计了旨在将资源投入到全球疫苗开发和分配的“发达市场承诺”的基础上。

本文开头提到的所有书籍都详细描述了新自由主义秩序的失败及其随之而来的消亡,却会让读者不禁猜测接下来会发生些什么。在《权力与进步》一书中,两位作者开始着手建立一个新的框架以创造一个更具包容性的未来。为此,他们提出了有效行动的“三叉戟”:改变叙事方式并随之改变文化规范、构建抗衡力、制定相关的政策解决方案。

(作者系华平创投特别有限合伙人、剑桥大学特聘讲师)

赋能女性创业 播种商业向善

百年前,丧失听觉和视觉的美国作家海伦·凯勒把手放在老师脸上,感受舌头和嘴唇的颤动,以此体会怎样发音。如今,“90后”创业者石城川用一款“音书”APP,为千万听障群体设计了一条无障碍的“数字盲道”。锤子财富2023-05-22 08:27:060000半夏李蓓最新发声:减仓大市值地产股时间过长使净值持续受冲击

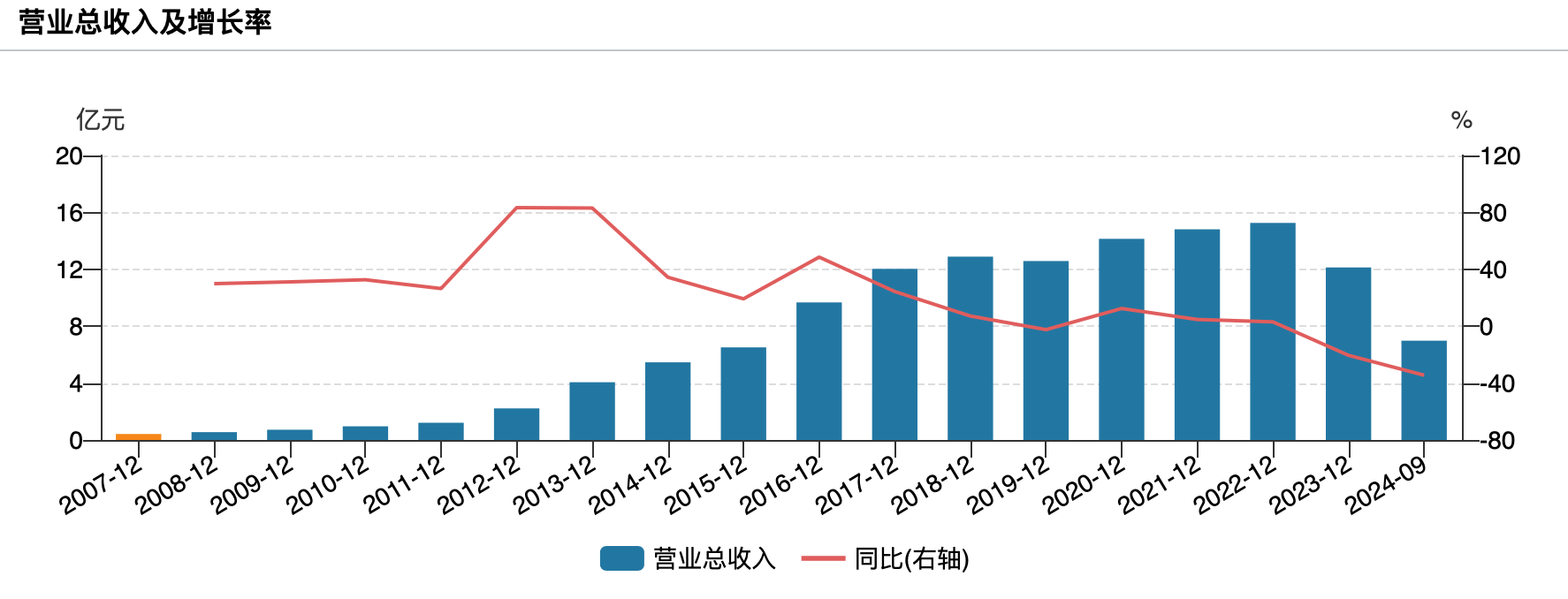

抄底也不能着急受到市场广泛关注的私募基金经理李蓓再度发声。第一财经获取的一份半夏宏观5月观点报告显示,该私募进一步加强了风险管理措施,并减持了一些此前持有的大市值地产股。值得注意的是,在4月的月度观点中,李蓓对地产的看法发生了分化,强调看多玻璃等房地产竣工端。0000冲刺四季度,稳增长政策如何加力?

为配合国债增发,货币政策也有必要进一步加力。冲刺四季度,稳增长政策正在不断加码,为实现全年经济增长目标及明年经济良好开局蓄力。日前,国家发改委召开部分地方经济形势座谈会,明确统筹衔接做好今明两年重点工作,扩内需、强实体,防风险、保民生。商务部透露,正在推动出台促进餐饮业高质量发展的指导意见,加快推动促进汽车、家居、电子产品消费以及近日出台的推动汽车后市场高质量发展等政策措施落地见效。0000国家统计局:1-4月规模以上工业企业利润同比下降20.6%

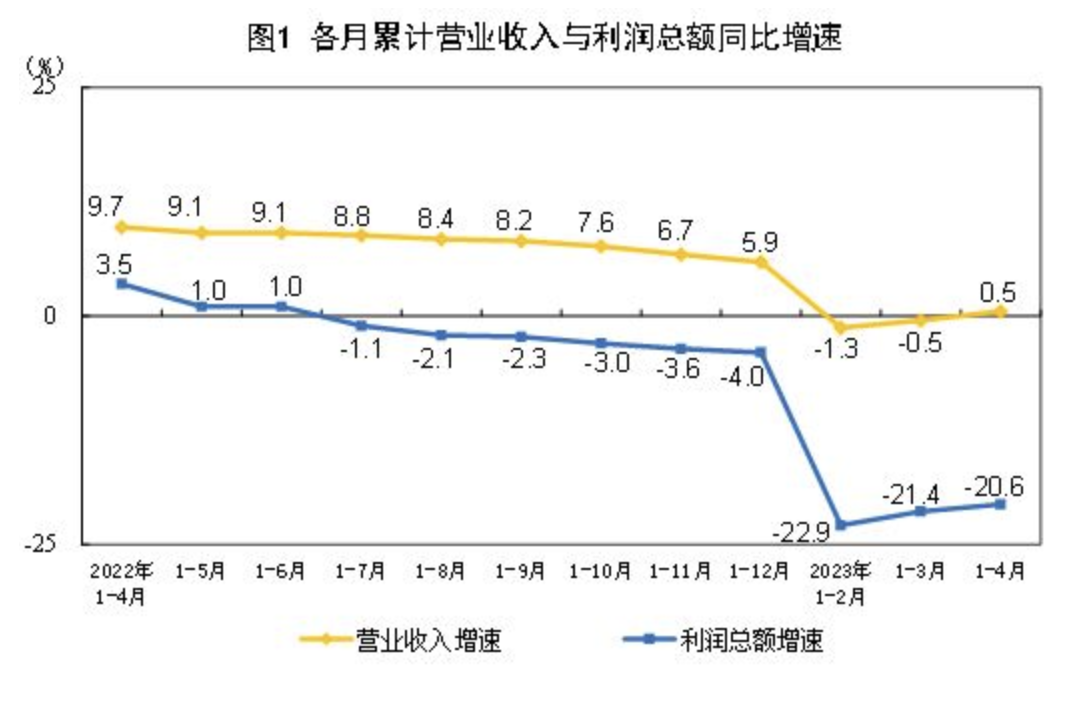

据国家统计局数据,1-4月份,全国规模以上工业企业实现利润总额20328.8亿元,同比下降20.6%。据国家统计局数据,1-4月份,全国规模以上工业企业实现利润总额20328.8亿元,同比下降20.6%。锤子财富2023-05-27 10:00:110000收盘丨沪指重返3000点;房地产、教育板块全天强势

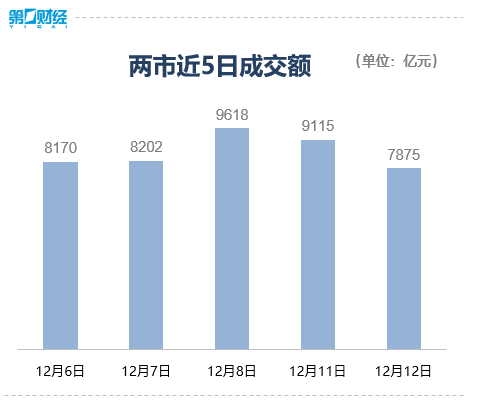

盘面上,中船系、教育、房地产开发等板块全天强势,光伏、算力、锂电池题材回调。北向资金全天单边净卖出50.24亿元。12月12日,三大指数涨跌不一,截至收盘,沪指涨0.4%收复3000点,深成指跌0.08%,创业板指跌0.62%,北证50涨1.22%。盘面上,中船系、教育、房地产开发等板块全天强势,光伏、算力、锂电池题材回调。北向资金全天单边净卖出50.24亿元。锤子财富2023-12-12 15:36:260000